金羊網-新快報

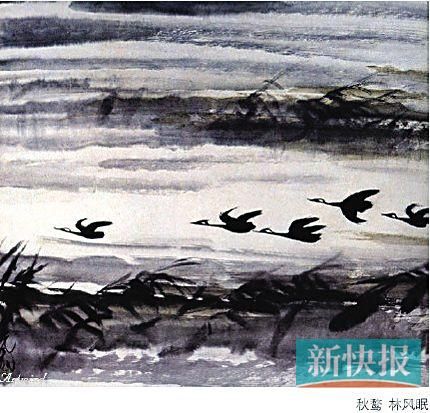

林風眠秋鶩

林風眠秋鶩 林風眠《漁婦》彩墨畫

林風眠《漁婦》彩墨畫 林風眠與吳冠中

林風眠與吳冠中

簡介

林風眠(1900年11月~1991年8月),畫家、藝術教育家、國立藝術學院(現更名為“中國美術學院”)首任院長。 林風眠出生於廣東梅州市梅江區西陽白宮鎮閣公嶺村。

1991年8月12日,林風眠在走過幾乎與世紀同齡的漫長人生道路之後,在生命的彌留之際,請護士拿來紙和筆,顫抖地寫下了“我要回家”。 而自他19歲離開梅州之後,就再也沒有回到過家。

在飄搖風雨中,他遠赴法國深造,飽受西畫浸潤。 在他26的時候,受蔡元培盛邀出任國立北平藝術專科學校(中央美術學院前身)校長。 三年之後,再受蔡元培賞識與提攜,赴杭州主持籌辦國立藝術學院(中國美術學院前身)並任院長,化育了天下英才。

僅僅就美術教育這一項,便足以奠定林風眠在中國現代美術史的崇高地位。

藝術軌跡

●1919年7月作為第六批留法勤工儉學的學生,前往法國留學。

●1921年進入法國第戎國立高等藝術學院學習,後又轉入巴黎國立高等美術學院就讀。

●1924年5月才華在法國展覽上被蔡元培先生髮現。

●1925年回國後出任國立北平藝術專科學校校長兼教授。

●1928年再受蔡元培之邀出任國立藝術學院首任院長。

●1929年參加民國時期第一屆全國美展,並任評選委員。

●1937年4月參加第二屆全國美展。 在香港大學舉辦林風眠個人畫展,展出作品百餘幅。

●1946年在杭州藝專任教,常與傅雷、趙無極等人來往。

●1977年林風眠被獲准出國探親,並從此移居香港,直至逝世。

交往軼事

林風眠和傅雷

兩個性格孤僻、甘於寂寞的人,聚在一起就有說不完的話題,傅雷先生生前和林風眠有約,要為林風眠做傳,而且作了相當深入的交談。 但時代不讓他們實現約定,這不能不說是歷史的遺憾。

1972年,古稀老人林風眠從獄中拖著千瘡百孔的身軀回家了,當他得知老友傅雷連同夫人朱梅馥不堪蒙冤早已雙雙離世時,他噙著淚水說:“他一個自尊自愛的人,是受不了這種侮辱的。”

自由談

廣東藝術家為什麼要走出去?

■蔡濤

(廣州美術學院藝術學研究所副研究員)

談論林風眠和嶺南故土的關係,需要把他放在一個大的歷史背景下,那就是近代以來全球化背景下中國藝術形成的新格局。 這個新格局的形成,首先要歸功於開風氣之先的早期留日藝術家,尤其是“二高一陳”(高劍父、高奇峰、陳樹人)。

高劍父並未將藝術理想局限於家鄉一隅

“二高一陳”遊學日本之後,以革新的眼光來看待西洋、東洋的近代藝術的可取之處,尤其是取法於日本畫的改革方案,來重新評價繪畫的可能性,展望“新國畫”的前景。 他們開創的“折衷”古今東西的方法,成就了當今畫壇的基本生態。

更晚一輩的藝術家,比如在美術教育領域佔據顯赫位置的徐悲鴻、林風眠,可以說都是承繼了這一開放性的格局,當然,徐、林二人,一個強調古典路線,一個強調現代主義,他們導引出了很不一樣的發展中國現代藝術的思路。 此外,粵籍藝術家中還有譚華牧、關良、丁衍庸、司徒喬、符羅飛、黃新波、賴少其等人,都是亟待重新評價的、在鄉土文化、傳統文化和西方現代文化之間探索出路的藝術大家,他們的作品值得我們細讀、深讀。

翻閱整部中國近現代美術史,走出去的廣東藝術家起到了非常關鍵的作用,他們參與了一個影響至今的啟蒙和實驗性階段。 他們在藝術上強調改良、變革,這也同步於整個國家現代化的主潮。 嶺南畫派的主將如高劍父、陳樹人,都曾是那個年代締造“新中國”的理想主義者,藝術是他們實現政治理想、推動社會進步的一個重要途徑。 所以,今天我們用“嶺南”或“嶺南派”諸類概念去講述這段歷史,容易窄化他們當年的訴求和思想。 事實上,高劍父並未將自己的藝術理想局限於家鄉一隅,當時他們比較認同的概念是“新國畫”或“折衷派”等。

藝術家走出去建立起廣東與世界的關係

這批藝術家走出“嶺南”,去往東洋,或者去往西洋留學,他們看到的是浩浩蕩蕩的現代文明,而藝術在這個大潮中參與了現代社會、民族國家和新國民的精神構造。 現代藝術強調的是個人的創造力和感性的覺醒,不再局限於以往書齋中的文人理想和趣味,也很難再囿於一國一地之文化傳統。 所以,這批出身嶺南的藝術家走了出去,遠不止是建立起與北京或上海的關係,而是廣東與世界的關係,是近代中國知識分子融入現代文明的一個新格局。

廣東之所以能在近現代有比較多這類開風氣的人物,源於特殊的地理位置與文化風氣。 和內地相比,粵人與世界打交道經驗豐富,華僑人脈遍布全球,所謂”開眼看世界“,自然得很。 從晚清到現在一百年過去了,這一獨有的優勢已經不復存在,沿海乃至內陸的不少省市早已向世界開放。 開放區域越多,區域中心越多,當然是時代之幸。

風水輪流轉,一百年前,高劍父留日、林風眠留法的時候,還無法想像今天的北京會成為東亞乃至全球當代藝術的中心城市。 但是,重新回顧百年前粵籍藝術家參與營造的新藝術格局,他們曾經衝破成見,奮力實踐的一種開放性思維,今天看起來,仍然是一段了不起的精神歷程,我們應該意識到這筆豐厚遺產的價值所在。

這些年,很多在廣東本土成長起來的藝術家或批評家、策展人陸續走出去,這很正常,就像東北人張巍、浙江人胡昉在廣州鬧市區建了一個全球知名的維他命空間一樣正常。

賴少其晚年很難辨清中法與西法

本週六在廣東美術館開幕的賴少其百年展,特別推薦大家去看一幅畫,賴老實施“丙寅變法”後於1986年繪製的,題目叫《劍葉灑金花與黃蝦花》,畫面上賴老題了一段跋語:“一九八六年十二月於羊石齋。賴少其寫生。餘於丙寅歸故里,住羊石齋中,吸收中畫與西畫之長,實行變法,既不似中畫,也非西畫,姑稱為中國人所作之畫可也。”賴老青年時期就走出去了,雖然沒有出過洋,人生的厚度、見識的寬度卻是少有人可以比的,晚年回到家鄉,欣逢改革開放,思想解放,對於自己最鍾情的藝術,他要說心裡話。

這段話雖然有點隱晦,但是耐人尋味。 他說,我畫的不叫中國畫,也不叫西洋畫,也不知道該怎麼稱呼才好。 猶豫再三,他說,這叫中國人所作之畫吧。 賴老晚年繪畫走向化境,很難辨清中法、西法,1986年的這幅返鄉之作已經做了註解,賴老早有寄託。

1941年,抗戰期間高劍父寫了一篇文章《我之藝術觀》,他講道:“我之藝術思想、手段,不是要打倒古人,推翻古人,消滅古人,是欲取古人之長,舍古人之短,所謂師長舍短,棄其不合現代的、不合理的東西,是以歷史的遺傳和世界現代學術合一之研究,更吸收各國古今繪畫之特長,作為自己之營養,使成為自己之血肉,造成我國現代繪畫之新生命。”

這就是一百年前的粵籍藝術家走出去之後,留給後人的一個認識格局。

沒有留言:

張貼留言